|

RESUMO

Baseado em pesquisa etnográfica realizada durante 12 meses, em classes especiais de acolhimento para crianças não-francófonas (EPE2A) de duas escolas públicas de ensino fundamental na cidade de Paris - França, este artigo busca compreender como as experiências destas crianças são organizadas através de performances narrativas. Embora estas crianças sejam provenientes de países, classes sociais, grupos étnicos e religiões radicalmente distintos, elas convivem cotidianamente nesta classe na qual a única forma de comunicação é a língua francesa. Desta maneira, contar e compartilhar histórias torna-se um desafio para estes estudantes. Este artigo analisa como e o que contam estas crianças imigrantes nesta situação de intenso contato multicultural. Palavras-chave: performance narrativa, crianças, narrativas orais, imigrantes, escola. Revista del Museo de Antropologia, vol. 11 - Suplemento Especial, 1: 83-90, 2018. RESUMO

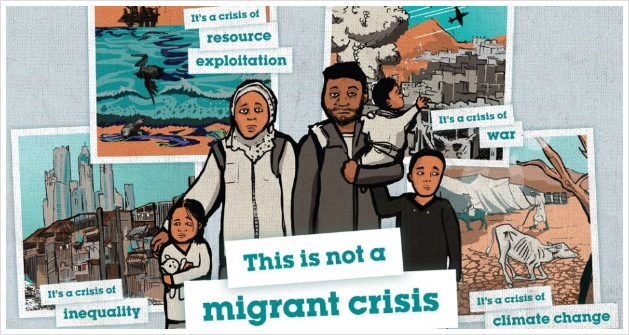

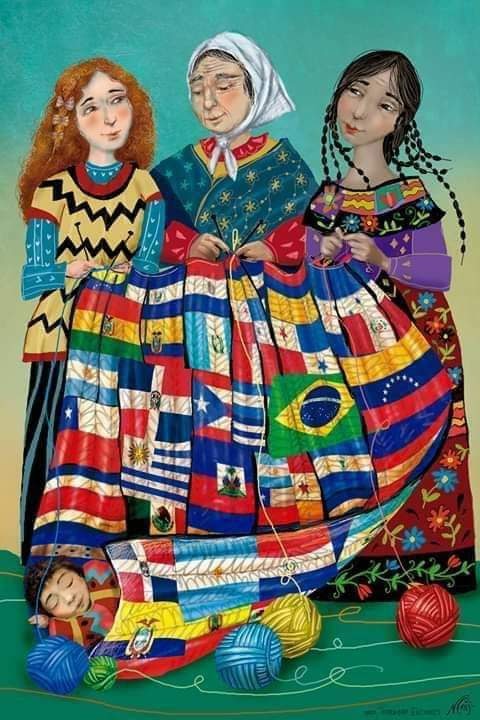

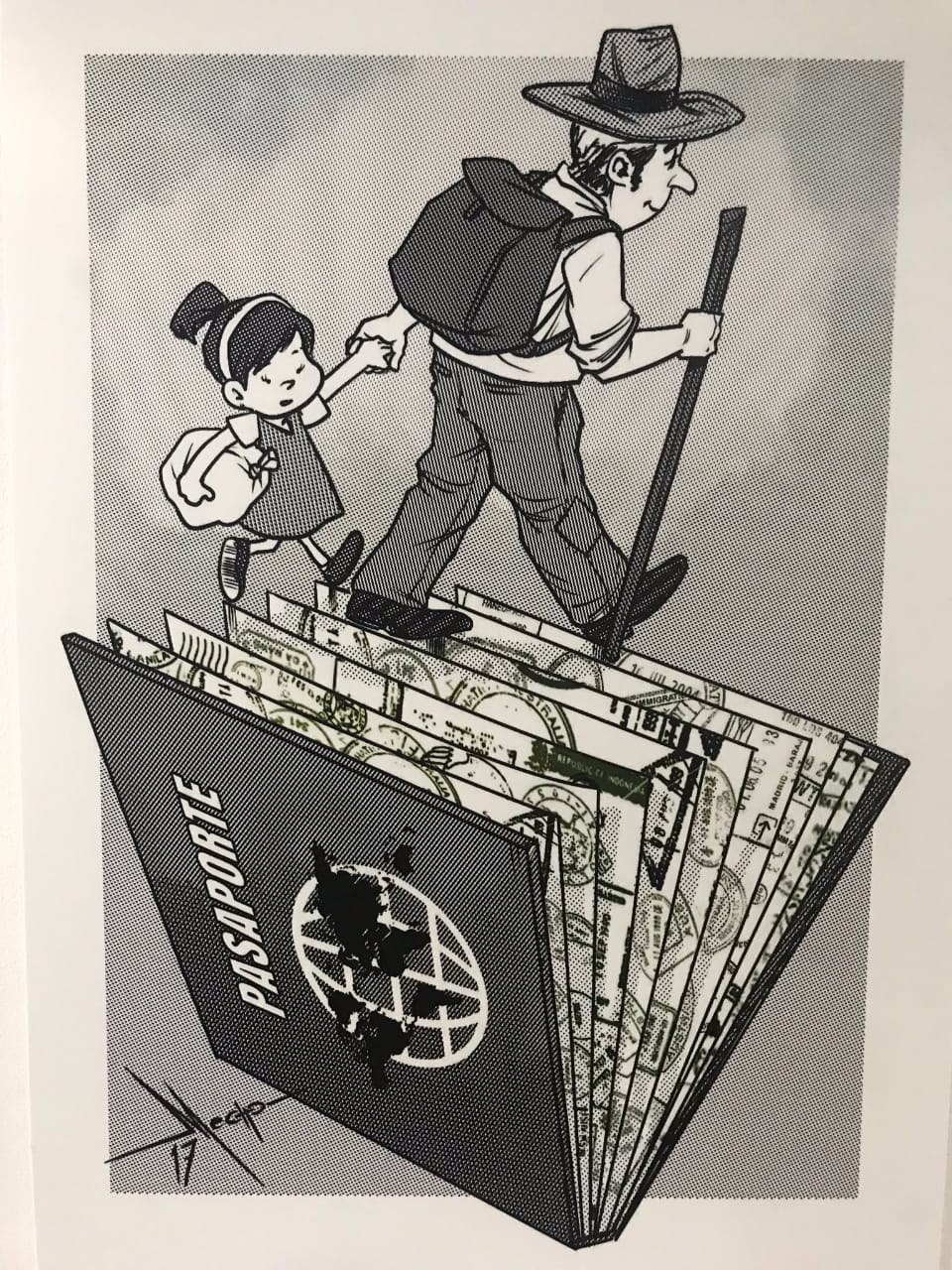

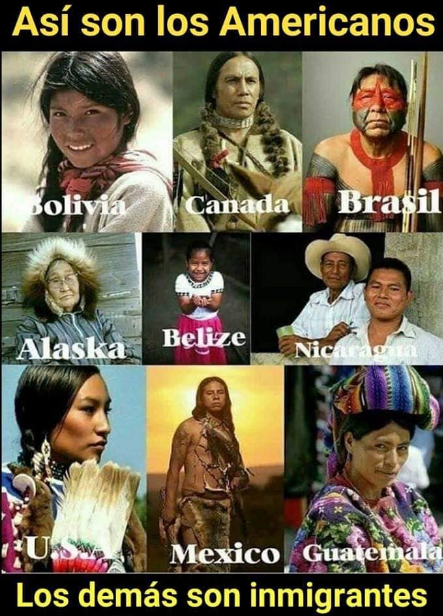

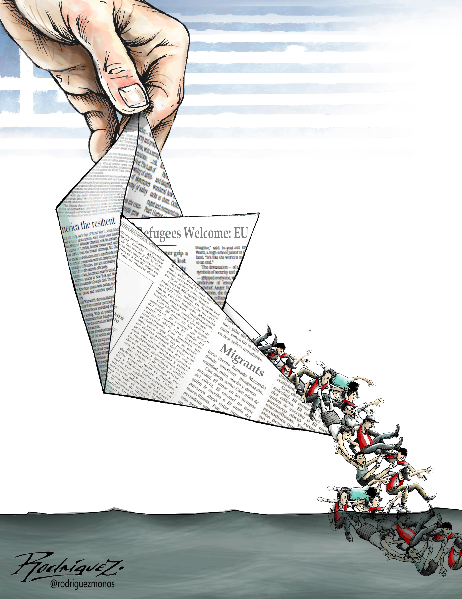

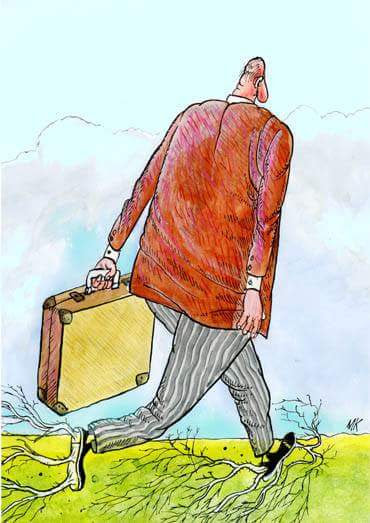

O artigo visa retratar o fenômeno da migração atual pelo mundo e os desafios que os migrantes internacionais têm enfrentado, identificando as características do processo de migração infantil e destacando a situação de vulnerabilidade que crianças e adolescentes estão sujeitos, num mundo cada vez mais hostil, e repleto de barreiras e preconceitos. Para muitas pessoas, a migração é a única maneira de escapar da insegurança e opressão que sofrem em seus países. Contudo, para as crianças e adolescentes migrantes a situação é mais delicada, pois são, e m geral, mais suscetíveis à discriminação, exploração, xenofobia e ao tráfico de seres humanos. Nesse contexto, destaca-se a importância da educação e o papel fundamental da escola para que esse grupo se integre de maneira adequada a nova sociedade, pois normalmente estão em situação de vulnerabilidade, principalmente, devido à barreira linguística e às condições de vida precárias em que se encontram, que podem influenciar de maneira significativa os processos de desenvolvimento social e educacional. Palavras-Chave: Migração infantil. Vulnerabilidade. Educação. Escola. Cadernos do Aplicação, Porto Alegre, jul.-dez. 2021, v. 34, n. 2. RESUMO

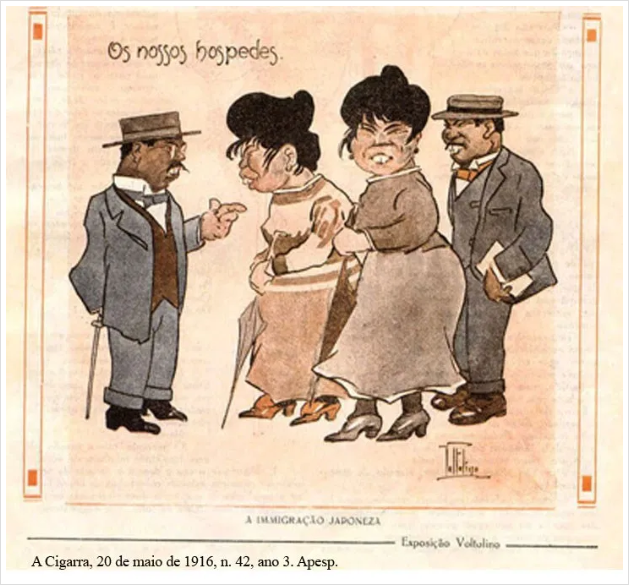

O artigo realiza uma análise histórica que perpassa três contextos: a) a colonização da América Portuguesa; b) o processo imigratório que se inicia no século XIX; e c) a política do Estado de bem-estar social do século XX. Os meninos como pajens e grumetes e as meninas como órfãs do rei foram presença constante nas embarcações dos séculos XVI e XVII. No século XIX, eles imigravam com suas famílias, como parte da política segregadora eugenista, que buscava o embranquecimento do país. No século XX, esse processo tomou como forma a ampla institucionalização de menores com vistas a conter os conflitos sociais. Para milhares de crianças, o Estado de bem-estar social foi uma política que as retirou de suas famílias e as inseriu no trabalho forçado. Assim, a existência de tráfico de pessoas por motivos econômicos e eugênicos não é algo recente, mas um processo vivenciado em outros momentos históricos, que continuou durante o século XX, não apenas na América Latina, mas também em países europeus como resultado da política de salvação da infância e do movimento parens patriae. Palavras-chave: História da infância; Estado de bem-estar social; Menorismo; Eugenia e Higienismo. Tempo, Niterói, vol. 28,, n. 3, Set./Dez. 2020. RESUMO

Na atualidade há um expressivo contingente de refugiados que deixam suas casas devido a conflitos -guerras, perseguições e violações dos direitos humanos- em busca de novas oportunidades. O Brasil tem se tornado um dos destinos destas pessoas, inclusive recebendo crianças refugiadas. Este estudo objetiva revisar a literatura científica disponível em bases de dados eletrônicas nos últimos treze anos a respeito dos impactos psicológicos da imigração involuntária em crianças. A pesquisa foi realizada em cinco bases de dados (BVS-PSI, Periódicos Capes, Francis, Redalyc e PsycARTICLES), a partir da interseção dos descritores “immigration”, “children” e “mental health”. Selecionou-se 48 artigos para análise, sendo constatada a ausência de publicações nacionais. Os conteúdos abordados nos trabalhos foram agrupados constituindo três categorias, a saber: 1) desafios enfrentados pelas crianças ao chegar ao país de acolhimento, 2) impactos psicológicos do processo migratório forçado na infância e 3) propostas de intervenção na saúde mental dos pequenos refugiados. A partir das informações obtidas, enfatiza-se a elaboração de políticas públicas no contexto brasileiro, sobretudo direcionadas a Atenção Básica com vistas a considerar as singularidades da criança refugiada no seu acolhimento. Palavras-chave: Refugiados, Imigrantes, “Imigração Involuntária”, Deslocadas, Infância, Crianças, Saúde Mental. CES Psicologia, vol. 12, n. 2, pp. 26-40, 2019. RESUMO

Muitas crianças e adolescentes italianos, juntamente com seus familiares, transpuseram as barreiras oceânicas e vieram para o Rio Grande do Sul em busca de melhores oportunidades de trabalho e condições de vida. Contudo, as vicissitudes que cercavam a maioria da população, entre o final do século XIX e início do XX, também afligiram as famílias dos imigrantes italianos, em algumas das quais foram completamente desarticuladas devido ao falecimento de seus genitores. Assim, muitas crianças e adolescentes imigrantes ou descendentes tiveram que conviver também com a orfandade. Para cuidar dessas crianças, o Estado brasileiro possuía o Juízo dos Órfãos, instituição do Judiciário destinada a atribuir um adulto como responsável legal pelo menor, e o governo italiano uma instância de representação legal no Brasil – o Consulado Italiano. É a intenção deste trabalho, por meio da História Social, apresentar alguns dos pequenos italianos e ítalo-brasileiros que tiveram suas histórias registradas nos Processos de Tutela da cidade de Porto Alegre, os quais receberam atenção do Consulado Italiano de Porto Alegre em suas ações. Dessa forma, refletir sobre esses menores estrangeiros e trazer para análise as crianças e adolescentes que, muitas vezes, ficam em segundo plano nos estudos e/imigratórios. Palavras-chave: Órfãos, Estrangeiros, Italianos, Juízo dos órfãos Anos 90, Porto Alegre, v. 20, n. 38, p. 273-293, dez. 2013. RESUMO

Uma busca no acervo composto pelo Juízo dos Órfãos, depositado no Arquivo Público do Estado de São Paulo mostrou que é possível resgatar história de crianças e de famílias imigrantes que passaram por experiências de desestruturação e dissolução familiar, através do exame dos processos depositados naquele fundo documental. A análise de um conjunto desses processos revelou as vicissitudes encontradas pelas famílias de imigrantes, que por motivos variados, tinham suas estruturas familiares quebradas, deixando filhos menores que precisam ter seus destinos definidos quando uma fatalidade ou separação os apartava seus pais biológicos. Os processos reunidos oferecem não apenas detalhes sobre o cotidiano das crianças e das famílias imigrantes, mas indicam as relações que se estabeleciam entre os adultos e as crianças em situações de crise. Tais situações colocavam em pauta a necessidade de se transferir a autoridade sobre a criança para outro adulto ou instituição, levando à circulação desses pequenos imigrantes. Que critérios presidiriam as decisões tomadas por curadores e juízes, diante das disputas e mútuas acusações que confrontavam pais, avós, familiares e até mesmo indivíduos não aparentados? Impotentes, as crianças ficavam submetidas à vontade e aos desígnios dos juízes que decidiriam seus destinos. É objetivo desta comunicação relatar não só as possibilidades de pesquisa desta documentação, como também recuperar fragmentos da história dessas famílias e de seus filhos, no contexto da sociedade paulista nas primeiras décadas República. Trabalho apresentado no XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em Caxambú - MG - Brasil, de 20-24 de Setembro de 2004. RESUMO

O grande número de crianças nas ruas da cidade chamava a atenção dos pedestres. A cidade de São Paulo no século XIX recebeu muitos novos habitantes, vindos das diversas regiões do mundo, de diferentes etnias, principalmente peninsulares. A pacata cidade transformou-se em metrópole, com a construção das fábricas passou a atrair a mão de obra ociosa do interior do estado. Muitas famílias não resistiam as longas viagens e, acabavam por adoecerem, de modo que seus filhos se tornavam órfãos. Vários orfanatos, asilos e institutos profissionais foram criados para acolherem essas crianças e jovens. Foi necessária a profissionalização desta mão de obra. PALAVRAS-CHAVE: instituições profissionais e assistenciais; história da educação; infância imigrante. Sapiens, v.2, n. 1, jan./jun. 2020, p. 124-139, Carangola (MG). RESUMO

O presente artigo pretende investigar, a partir de uma perspectiva etnográfica, a importância dos lugares de morte para os judeus do Suriname. A experiência empírica demonstra que os cemitérios estão no cerne da maneira como os judeus do país se entendem no tempo e organizam suas relações com os ancestrais. Além disso, as lápides e suas inscrições atualizam e reorganizam laços de sociabilidade entre os vivos e os velórios não só reativam determinadas redes de solidariedade, como informam experiências específicas de copresença. Palavras-chave: Suriname. Memória. Antropologia. Revista Memória em Rede, Pelotas, v. 4, n. 11, Jul./Dez. 2014. |

Categorias

Tudo

arquivos

Março 2024

|

olá, Seja bem-vindo(a)!

- Home

- Posts

- Sobre

- Biografias de imigrantes italianos

- Arquivos, bibliotecas e fontes de pesquisa

- Documentos históricos/Livros raros

- Giralda Seyferth

- Acervo fotográfico imigrantes

- Acervo fotográfico refugiados históricos

- Antepassado Imigrante

- Lista de Links

- Listagem casamentos imigrantes estrangeiros no Recife

- Pedidos de naturalização de imigrantes no Recife, 1863-1929

- Lista de registro de estrangeiros em Pernambuco: final do século XIX – primeiras décadas do século XX

- Recife, uma sociedade plural: histórias de descendentes

- Imigração no Recife

- Histórias de descendentes de imigrantes europeus, asiáticos e árabes

- Home

- Posts

- Sobre

- Biografias de imigrantes italianos

- Arquivos, bibliotecas e fontes de pesquisa

- Documentos históricos/Livros raros

- Giralda Seyferth

- Acervo fotográfico imigrantes

- Acervo fotográfico refugiados históricos

- Antepassado Imigrante

- Lista de Links

- Listagem casamentos imigrantes estrangeiros no Recife

- Pedidos de naturalização de imigrantes no Recife, 1863-1929

- Lista de registro de estrangeiros em Pernambuco: final do século XIX – primeiras décadas do século XX

- Recife, uma sociedade plural: histórias de descendentes

- Imigração no Recife

- Histórias de descendentes de imigrantes europeus, asiáticos e árabes

posts

Informo que o envio da Newsletter/Tema foi encerrado. Ao longo dos últimos quatro anos, dediquei-me à coleta e organização de artigos, mesclando migração histórica e contemporânea. Acredito firmemente que a Newsletter/Tema foi uma ferramenta valiosa para os pesquisadores por apresentar um acúmulo de trabalho em organização de material.

Rosane Teixeira

|

|

IMIGRAÇÃO HISTÓRICA

[email protected]

Copyright © 2016-2024 Imigração Histórica. Todos os direitos reservados.

IMIGRAÇÃO HISTÓRICA

[email protected]

Copyright © 2016-2024 Imigração Histórica. Todos os direitos reservados.