|

RESUMO

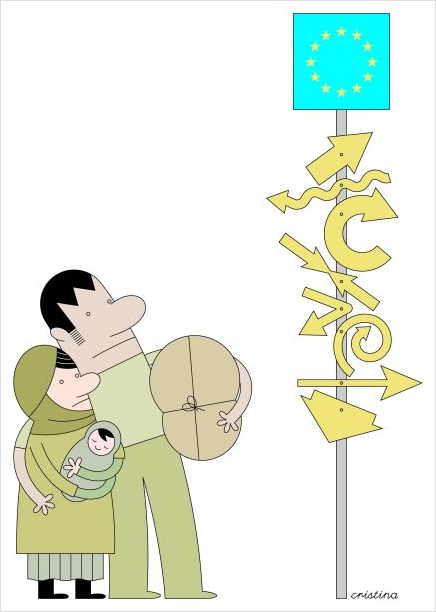

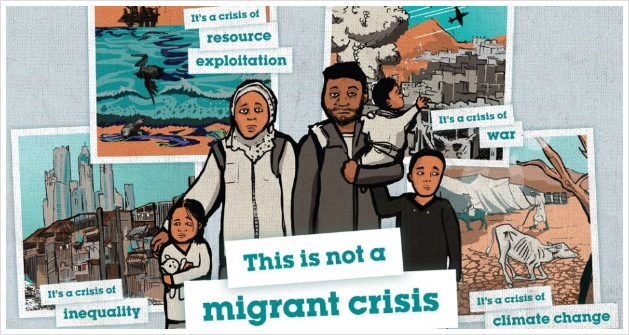

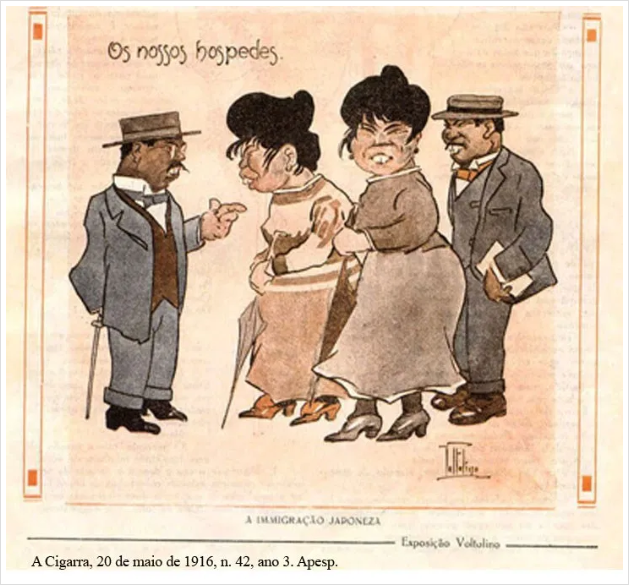

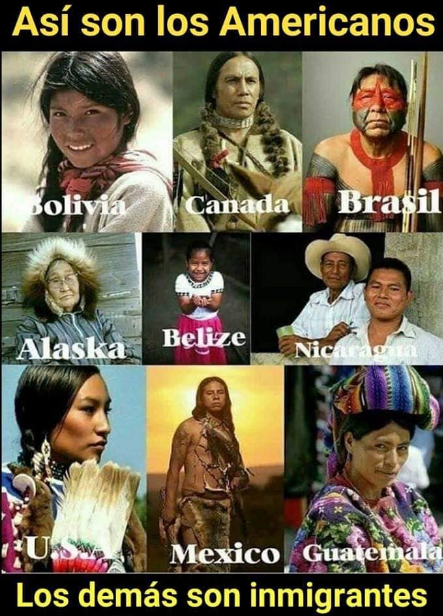

Se hoje comumente entendemos a suscetibilidade à deportação como a distinção principal e decisiva que separa nacionais de não nacionais3 4 em escala global, sua genealogia como um mecanismo real de poder revela que, com respeito à migração, ela foi introduzida pela primeira vez com metas bastante específicas e com objetivo delimitado. Nos Estados Unidos, por exemplo, e em outros contextos nas Américas, o alvo original eram trabalhadores imigrantes chineses e o motivo para a deportação era certamente a exclusão racista. Conhecer essa genealogia é revelador, considerando que ela danifica a natureza da deportação como presunção de uma medida para Estados-Nação expulsarem nãonacionais “indesejáveis” e desestabiliza a conhecida divisão entre nacional e não-nacional, que é frequentemente relacionada à suscetibilidade da deportação. Isso significa que a deportação nos permite melhor compreender como nacionais “minoritários” podem ser despojados da sua nacionalidade e tornados apátridas, assim como nos permite ver como a suscetibilidade à deportação de grandes números de migrantes torna suas vidas e seus trabalhos descartáveis, mesmo quando não são deportados. Palavras-chave: migração; cidadania; raça/racismo; nacionalismo; fronteiras; estrangeiros; descartabilidade REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, vol. 28, núm. 59, 2020, Maio-Agosto, pp. 151-160. RESUMO

Neste artigo discute-se o exílio de Everardo Dias e o processo político e social no qual se insere essa ação repressiva do Estado, especialmente contra as greves operárias ocorridas entre 1917 e 1919. Pretende-se analisar também as diferentes ideologias políticas presentes no movimento operário do período, mostrando diferenças e afinidades. Procura-se discorrer também acerca de alguns elementos relacionados ao processo de deportação de Everardo Dias e da vitoriosa mobilização em defesa do seu retorno ao Brasil. Palavras-chave: Everardo Dias, Primeira República, Exílio. Perseu, n. 15, ano 12, 2018. RESUMO

No período da ditadura Getulista o país foi arrastado por urn forte processo xenófobo e anti-comunista. Pretendiam os setores no poder garanti-lo sem abrir espaço às novas reivindicações das classes trabalhadoras e média, ampliadas e diferenciadas com a industrialização e urbanização. À 2ª Guerra Mundial e à aproximação de Getúlio, Filinto Muller, Góis Monteiro e dos integralistas com o nazismo, vêm se somar valores anti-semitas presentes no imaginário brasileiro. A Inquisição e a Igreja Católica, em sua contribuição à formação da mentalidade brasileira, criaram condições para que judeus que viviam no Brasil fossem deportados para campos de concentração. Esta pesquisa baseou- se em histórias de vida. Palavras-chave: Anti-semitismo - Brasil, Deportações, Histórias de vida Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 1(1): 105-130, 1º sem. 1989. RESUMO

A lei Johnson-Reed de Imigração, de 1924, estabeleceu, pela primeira vez, restrições numéricas, tornando a imigração ilegal um problema central na aplicação da legislação sobre imigração nos Estados Unidos. Este artigo examina o advento da imigração ilegal como um fenômeno de massa e o desenvolvimento de políticas legais e administrativas voltadas para identificação, prisão e deportação de estrangeiros, bem como as reformas que habilitaram alguns estrangeiros ilegais a legalizarem sua situação. Ele examina a situação dos imigrantes ilegais provenientes da Europa e do México e como as políticas em relação a cada grupo divergiam, produzindo consequências distintas no curto e longo prazo em termos do estatuto racial, da condição diante da lei e da legitimidade social de cada um. O artigo defende que essas trajetórias racializadas não resultaram inteiramente do racismo existente, mas foram geradas pelas distinções administrativas e legais entre os estrangeiros criminosos e os que cruzavam a fronteira de forma clandestina que, de modo seletivo, produziram e reverteram (?) a condição de estrangeiros ilegais (?). Palavras-chave: Imigração – Deportação – Fronteira Tempo, 13(25), 5-36, 2008. RESUMO

Baseado em pesquisa antropológica em Cabo Verde, um pequeno país insular no oeste africano, este capítulo trata da deportação de migrantes não cidadãos e seu retorno involuntário para seus países de origem. Esta ação estatal atualmente constitui um elemento importante na conexão de sociedades e práticas estatais principalmente na Europa ou na América do Norte, com a subsistência no chamado Sul Global. Enquanto alguns desses migrantes deportados permaneceram nos países de destino por alguns meses ou anos, antes de serem retornados pela força do Estado, muitos passaram os anos de formação no exterior. Portanto, no dia de sua chegada, seus países de origem pareceram lugares estrangeiros, com línguas, códigos de conduta social e hábitos de consumos não familiares. Este artigo aborda o modo específico de retorno dessas pessoas, seus esforços de reintegração, suas habilidades em utilizar as experiências de migração anteriores para construir novas relações sociais, e sua renegociação de pertencimento em campos sociais transnacionais. Palavras-chave: deportação, migração de retorno, Cabo Verde TRAVESSIA - Revista do Migrante, n. 75, Julho-Dezembro/2004. "travessias contemporâneas: o brasileiro clandestino deportado", por marcos aurélio barbai14/7/2023 RESUMO

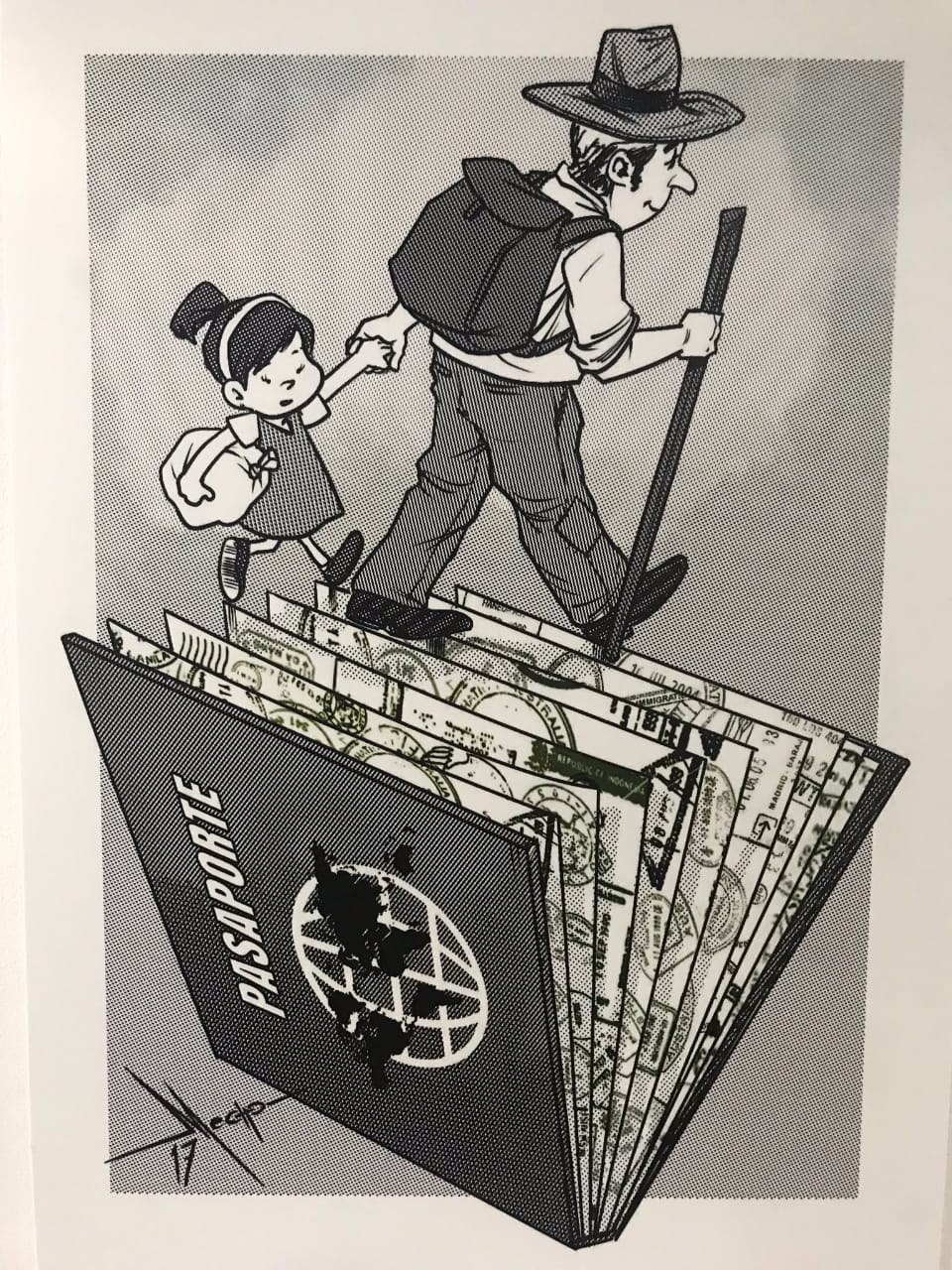

O objetivo deste artigo é apresentar minha pesquisa de doutorado que analisou, na perspectiva da Análise de Discurso, a imigração clandestina e a deportação de brasileiros. O sujeito brasileiro clandestino deportado é um corpo apagado no território, vivendo com a deportação, uma humilhação política, subjetiva e social. Palavras-chave: discurso; imigração; clandestinidade; deportação. Guavira Letras (PPG - Letras), n. 10, Jan.-Jul. 2010, p. 25-39. RESUMO

As migrações internacionais para o Brasil vêm recebendo destaque da imprensa nacional desde a migração em massa de haitianos e africanos a partir de 2010. Mais recentemente, outro fluxo destacado diariamente é o dos venezuelanos, categorizados entre imigrantes econômicos, refugiados e asilados políticos, que em virtude da crise política, econômica que vive a Venezuela, buscam amparo no Brasil. Assim, este artigo realiza um estudo de caso, analisando por meio de reportagem do jornal de grande circulação O Globo, as percepções dadas pelo jornalismo brasileiro em relação a esta onda migratória. Utilizando-se do conceito de remediation, mostramos que a questão migratória é exibida sob uma ótica positivista e pós-positivista por meio da imprensa brasileira. Palavras-chave: Imigração; Venezuelanos; Brasil; Remediation; Positivismo; Pós-positivismo Diálogo, Canoas, n. 37, p. 39-52, abr. 2018. RESUMO

No dia 17 de março, em Pacaraima (RR), agentes da Polícia Federal (com auxílio de agentes civis e militares) invadiram um abrigo da Pastoral do Migrante, que acolhia cerca de 55 mulheres e crianças vezuelanas. Não só as venezuelanas foram detidas e submetidas a um processo expresso de deportação, como a coordenadora do abrigo, irmã Ana Maria da Silva foi levada para prestar depoimento suspeita de cometer crime “contra a saúde pública e aglomeração”. A operação foi executada sem nenhuma espécie de mandato judicial. Palavras-chave: imigração venezuelana, Roraima, Deportações ilegais Boletim Do Comitê De Migrações E Deslocamentos Da ABA, 1(1), II. Recuperado de https://www.bcmid.ufscar.br/index.php/bcmid/article/view/4 ,RESUMO

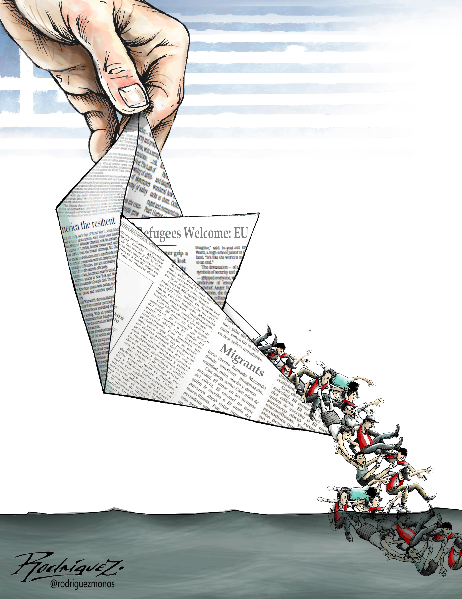

Atualmente, a maneira mais difusa de representar a imigração é aquela da metáfora de uma “invasão”, criada por diversas estruturas de poder (mídia, governos, partidos políticos). Este artigo contribui para a reflexão sobre a recepção desse discurso pelos próprios imigrantes em uma realidade delimitada, o bairro Veronetta (na cidade de Verona, Itália), escolhido entre os anos de 2015 e 2016 como campo de pesquisa para uma etnografia ao longo de quatro meses. O objetivo era entender se os imigrantes desse bairro incorporavam ou não a representação dominante sobre eles próprios ligada ao problema da segurança, da ameaça à ordem, do “roubo” dos postos de trabalho e, ainda, se viam ou não a si mesmos nessa representação, e quais as resultantes formas de resistência ou os fatores que influenciavam na reprodução de tais discursos. A escolha do campo em questão se deu através da experiência da pesquisadora como imigrante na cidade e por frequentar Veronetta que, segundo dados da Prefeitura de Verona, tem o maior índice de imigrantes por habitantes autóctones, carregando o estigma de ser um bairro “de má fama”, “perigoso” e “inseguro”. Palavras-chave: Imigração. Representação. Insegurança. Cadernos do CEON - Território, migração e diversidade, v. 31, n. 49 (Dez./2018), p. 83-91. RESUMO

Este trabalho busca relacionar duas possibilidades metodológicas, a biografia e a genealogia, para compreender um aspecto da política brasileira, que é a constituição da sua elite política. Para tanto, foi realizado um levantamento biográfico e genealógico de Joaquim Severo Corrêa (1833-1875), deputado provincial do Paraná na segunda metade do século XIX, morador em uma colônia para imigrantes denominada de Assunguy, localizada a 106 km de Curitiba, Paraná. A biografia e a genealogia podem contribuir muito nestas discussões. Enfim, o que se irá perceber através de um “estudo de caso”, é que tais indivíduos, denominados de “elites”, possuem, constroem ou mesmo reproduzem “recursos” que os colocam em posição de vantagem em relação aos demais membros desta sociedade, se perpetuando e se adaptando, por vezes, por gerações. Palavras-Chave: biografia, genealogia, teoria das elites. Revista Eletrônica de Ciência Política, Curitiba, v. 2, p. 45-61, 2011. |

Categorias

Tudo

arquivos

Março 2024

|

olá, Seja bem-vindo(a)!

- Home

- Posts

- Sobre

- Biografias de imigrantes italianos

- Arquivos, bibliotecas e fontes de pesquisa

- Documentos históricos/Livros raros

- Giralda Seyferth

- Acervo fotográfico imigrantes

- Acervo fotográfico refugiados históricos

- Antepassado Imigrante

- Lista de Links

- Listagem casamentos imigrantes estrangeiros no Recife

- Pedidos de naturalização de imigrantes no Recife, 1863-1929

- Lista de registro de estrangeiros em Pernambuco: final do século XIX – primeiras décadas do século XX

- Recife, uma sociedade plural: histórias de descendentes

- Imigração no Recife

- Histórias de descendentes de imigrantes europeus, asiáticos e árabes

- Home

- Posts

- Sobre

- Biografias de imigrantes italianos

- Arquivos, bibliotecas e fontes de pesquisa

- Documentos históricos/Livros raros

- Giralda Seyferth

- Acervo fotográfico imigrantes

- Acervo fotográfico refugiados históricos

- Antepassado Imigrante

- Lista de Links

- Listagem casamentos imigrantes estrangeiros no Recife

- Pedidos de naturalização de imigrantes no Recife, 1863-1929

- Lista de registro de estrangeiros em Pernambuco: final do século XIX – primeiras décadas do século XX

- Recife, uma sociedade plural: histórias de descendentes

- Imigração no Recife

- Histórias de descendentes de imigrantes europeus, asiáticos e árabes

posts

Informo que o envio da Newsletter/Tema foi encerrado. Ao longo dos últimos quatro anos, dediquei-me à coleta e organização de artigos, mesclando migração histórica e contemporânea. Acredito firmemente que a Newsletter/Tema foi uma ferramenta valiosa para os pesquisadores por apresentar um acúmulo de trabalho em organização de material.

Rosane Teixeira

|

|

IMIGRAÇÃO HISTÓRICA

[email protected]

Copyright © 2016-2024 Imigração Histórica. Todos os direitos reservados.

IMIGRAÇÃO HISTÓRICA

[email protected]

Copyright © 2016-2024 Imigração Histórica. Todos os direitos reservados.